Für alle Fragen rund um unsere Webseite, unsere Medien und Abonnements finden Sie hier den passenden Ansprechpartner:

Übersicht Ansprechpartner

Es gibt keine einheitliche Definition für Organisationsentwicklung (kurz: OE). Doch lässt sich aus der Vielfalt der Begriffdefinitionen folgende Quintessenz ziehen:

Unter Organisationsentwicklung versteht man die geplante, systematische eher langfristig angelegte Veränderung bzw. Umgestaltung von Organisationen oder von größeren organisationalen Einheiten.

Organisationsentwicklung dient im Wesentlichen zwei Zielen:

Beide Zielsetzungen wirken ineinander. Denn ohne, dass die Mitarbeitenden einbezogen werden und sich weiterentwickeln können, ist auch die Weiterentwicklung der Organisation nicht möglich. Und wenn die Organisation nicht auch im Hinblick auf Strukturen und Prozesse Veränderungen vornimmt, bleibt die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden in der Regel von begrenzter Wirkung, wenn sie denn überhaupt möglich ist.

Die Anlässe für Organisationsentwicklung können innerhalb und außerhalb des Unternehmens liegen. OE-Projekte bieten sich z.B. an, wenn konkrete Missstände aufgefallen sind. Etwa, wenn ...

Auch Fusionen, Outsourcing, Führungswechsel, neue rechtliche bzw. gesetzliche Rahmenbedingungen, neue Technologien und die Internationalisierung der Zusammenarbeit sind typische Anlässe für Organisationsentwicklung.

Ebenso können Marktveränderungen und neue Kundenansprüche Anlässe für OE sein, wenn ihnen das Unternehmen proaktiv durch eine Neuausrichtung in Strategie, Strukturen, Prozessen, Führung, Zusammenarbeit und Kultur begegnen will.

Dass Organisationsentwicklung einem ganzheitlichen Ansatz folgt, heißt: Es wird berücksichtigt, dass in Organisationen zahlreiche strategische, strukturelle und soziale Faktoren in einem Wechselspiel zueinanderstehen. Es gibt verschiedene Modelle, die dieses komplexe Zusammen- und Wechselspiel abzubilden versuchen. Ein neueres dieser Art ist der so genannte Systemdiamant:

Probleme sind also niemals isoliert zu betrachten. OE bedient sich dementsprechend eines breiten Spektrums an Interventionen:

Die Organisationsentwicklung folgt dem Grundsatz, dass die Organisationsmitglieder in den Entwicklungsprozess einbezogen werden sollen.

Der Organisationsentwickler sorgt dafür, dass der OE-Prozess planvoll und strukturiert durchgeführt werden kann, dass dabei alles ins Blickfeld kommt, was wichtig ist, und dass alle Schritte sorgsam analysiert, geplant, durchgeführt und überprüft werden. Er moderiert den Prozess und stellt Methoden-Know-how bereit, sorgt also dafür, dass organisationales Lernen stattfinden kann.

Der Organisationsentwickler stellt sicher, dass die Rahmenbedingungen für den OE-Prozess stimmen. Die Inhalte jedoch sollen von den Organisationsmitgliedern selbst kommen. Die Organisationsmitglieder – und nicht der externe (oder interne) Berater – sind diejenigen, die die Richtung bestimmen. Ein wesentliches Ziel von Organisationsentwicklung besteht denn auch darin, die Eigenverantwortlichkeit zu stärken bzw. die generelle Fähigkeit der Organisation, Probleme selbst zu lösen.

In der Organisationsentwicklung gilt: keine Maßnahme ohne gründliche vorherige Diagnose.

Evolutionärer Charakter:

OE-Prozesse sollten so angelegt sein, dass sie den involvierten Akteuren die Möglichkeit geben, die Organisation in einem längerfristigen Prozess, der Zeit zum Lernen, zum Reflektieren und gegebenenfalls auch Umsteuern lässt, zu verändern.

Organisationsentwicklung hat, wie auch Change Management (Veränderungsmanagement), das Ziel des Wandels. Eine eindeutige Abgrenzung ist schwierig – und für die Praxis oft auch wenig relevant. Im theoretischen Diskurs werden als Differenzierungsmerkmale zum Beispiel oft folgende Punkte genannt:

In der Praxis finden sich diese Unterscheidungsmerkmale jedoch nicht unbedingt wieder. Dort trifft man auch auf „Change-Management-Projekte“, die – gemessen an den beschriebenen Kriterien – als Organisationsentwicklungsprojekte durchgehen könnten. Häufiger allerdings rückt die Organisationsentwicklung stark an Change-Management-Konzepte heran.

Letzteres bedeutet: Manche Beobachter nehmen auch bei Projekten, die das Label „Organisationsentwicklung“ tragen, seit Jahren einen deutlich strategischeren, pragmatischeren Ansatz wahr als es noch in den Anfängen der Disziplin der Fall war. Weiterhin scheint gegenüber der Frühgeschichte des Ansatzes die Orientierung nach außen (OE als Reaktion auf externe Veränderungsnotwendigkeiten) sowie der Umstand, dass das Management die initiative Instanz ist, in vielen OE-Projekten in den Vordergrund gerückt zu sein, während der partizipative, reflexible, evolutionäre und von „unten kommende“ und „nach innen“ gerichtete Charakter in den Hintergrund gerückt ist. Dies wird vor allem auf den steigenden wirtschaftlichen Druck, unter dem Unternehmen agieren müssen, zurückgeführt (Mehr darüber, wie und warum sich die OE in den vergangenen Jahren in Richtung Change Management entwickelt hat, lesen Sie in diesem Artikel. Organisationsentwicklung lasse sich, so stellen einige kritische Beobachter fest, daher immer schwerer als eigenständige Methode gegenüber Change Management abgrenzen bzw. werde zunehmend von diesem verdrängt. (Vgl. dazu auch: Arjan Kozica und Stephan Kaiser: „Organisationsentwicklung im Wandel der Zeit – Eigenheiten als Fundament einer zukunftsfähigen Organisationsentwicklung“, in: Heiko Roehl und Herbert Asselmeyer: Organisationen klug gestalten, Schäfer Poeschel, Stuttgart 2017).

Ist die „klassische OE“ gegenüber dem Change Management – verstanden als von strategischen Top-down-Entscheidungen getriebener Veränderungsprozess – in den vergangenen Jahren in den Hintergrund gerückt, so sehen manche Autoren heute gleichwohl eine neue Chance für sie kommen. Arjan Kozica und Stephan Kaiser nennen dafür in ihrem Text „Organisationsentwicklung im Wandel der Zeit – Eigenheiten als Fundament einer zukunftsfähigen Organisationsentwicklung“ (in: Heiko Roehl und Herbert Asselmeyer: Organisationen klug gestalten, Schäfer Poeschel, Stuttgart 2017) zwei Gründe:

Berater für Organisationsentwicklung (oft auch nur OE-Berater oder Organisationsberater genannt), haben für Unternehmen vor allem den Vorteil, dass sie ihnen helfen können, die eigene Betriebsblindheit zu überwinden. Den Unternehmensmitgliedern fällt ein unverstellter realistischer Blick auf die eigene Organisation in der Regel schwer. Sie folgen vielmehr unhinterfragt Denk- und Verhaltensweisen, die sich in der Vergangenheit als nützlich erwiesen haben und deswegen Teil der Unternehmensstruktur und -kultur geworden sind. Weil diese Muster nie hinterfragt werden, bleiben sie auch dann bestehen, wenn sich die Umfeldbedingungen geändert haben und wenn sie der Organisation gar nicht mehr weiterhelfen, sondern ihr vielleicht sogar eher schaden. Der externe Organisationsberater, die externe Organisationsberaterin kann der Organisation helfen, sich dieser blinden Flecken gewahr zu werden. Manchmal geschieht das auch auf Umwegen: Dann wird der Berater, wird die Beraterin zwar für ein bestimmtes Problem vom Unternehmen angefragt, doch nach erfolgter Analyse zeigt sich, dass dieses Problem gar nicht das tatsächliche Kernproblem ist.

Organisationsentwickler und Organisationsentwicklungsberater haben ein breit gefächertes Selbstverständnis. Dies liegt v.a. daran, dass auch die Organisationsentwicklung selbst kein fest definiertes Feld ist. Bei aller Unterschiedlichkeit zeichnet Organisationsentwickler vor allem aus, dass sie Prozess-Know-how haben. Anders als Strategieberater setzen sie keine Change-Projekte aus einer Expertenposition heraus auf. Sie sind systemisch orientiert, betrachten die Themen, Felder und Probleme im Unternehmen in deren Wechselwirkungen zueinander und helfen den Organisationsmitgliedern dabei, selbst zu Erkenntnissen zu gelangen, Entwicklungsziele zu definieren, Maßnahmen zu planen, umzusetzen und den Umsetzungserfolg zu kontrollieren. Organisationsentwickler benötigen dementsprechend ein sehr breites Repertoire an Methoden und Instrumenten für unternehmerischen Wandel:

Die letztgenannten Punkte unterscheiden Organisationsentwickler auch von Personalentwicklern, Trainern und Coachs, die sich in ihrer Arbeit primär auf die Entwicklung von Menschen und Teams fokussieren. (Mehr über die Unterschiede zwischen Organisationsentwicklern, Trainern und Coachs erfahren Sie in diesem Bericht.

Im Kontext der Organisationsentwicklung ist Prozessberatung eine Beratungsform, die – anders als die Expertenberatung – die Expertise nicht beim Beratenden, sondern beim Klienten sieht. Sie ist also darauf ausgerichtet, den Klienten dabei zu unterstützen, eigene Lern- und Entwicklungsressourcen zu aktivieren und selbst Lösungen für Probleme zu entwickeln. Die wichtigste Tugend dabei besteht laut Edgar E. Schein darin, dass sich der Berater in Demut übt und bewusst mit Ratschlägen zurückhält (Mehr über Edgar E. Scheins Ansatz Humble Consulting in diesem Artikel.Dabei ist es egal, um welchen Prozess es gerade geht, etwa ein Diagnose-, ein Lern-, ein Umsetzungs- oder ein psychosozialer Prozess.

Für letztere Lesart spricht zumindest, dass Beratende, um OE-Prozesse sinnvoll begleiten zu können, neben Prozess- und Methoden-Know-how, zumindest ein gutes Grundverständnis strategischer und betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge benötigen, um als Partner der Geschäftsführung wahrgenommen zu werden. Auch geht der Trend auf Unternehmensseite in den vergangenen Jahren dahin, beides auf einmal einzukaufen: Prozess- und Methoden-Know-how einerseits sowie Sachkompetenz (etwa Wissen über Technologien, über Führungsinstrumente, Gehaltssysteme) andererseits. Ein Ansatz, der diesem Bedarf explizit und dem Namen nach entgegenkommt, ist die so genannte Komplementärberatung.

Auch moderne Beratungskonzepte wie das Agile Coaching also die Begleitung der Organisation in moderne agile Arbeitsformen, bauen in der Regel auf beidem auf: Prozesskompetenz wie auch inhaltlicher Kompetenz des internen oder externen Agile Coachs. Zu dessen Prämissen gehört zwar oft, die Mitglieder der Organisation ihren eigenenWeg in eine agile Zukunft der Führung und Zusammenarbeit finden zu lassen. Gleichzeitig bringt der agile Organisationsentwickler jedoch auch spezifisches Wissen ein, das über reines Methoden-Know-how hinausgeht, und er oder sie gibt die Richtung vor: die Entwicklung soll insgesamt zu mehr Agilität führen, auch wenn das nicht bedeutet, dass jedes Team in jeder Situation agil arbeiten muss.

Organisationsentwicklung versteht sich meist als systemisch – insofern sie Wert darauf legt, dass bei der Diagnose der Zustände in Organisationen und bei deren Veränderung die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Elementen des Systems (Strukturen, Prozesse, Mitarbeiterverhalten, Führung ...) mitbedacht werden müssen. Die „Systemische Organisationsentwicklung“ agiert demgegenüber vor einem dezidiert wissenschaftlichen theoretischen Background. Zum Beispiel vor dem Hintergrund der sozialen Systemtheorie nach Niklas Luhmann.

Organisationen werden aus dieser Perspektive als System verstanden, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Also mehr, als die Menschen, die es bilden. Aus systemtheoretischer Sicht lassen sich Organisationen daher nicht allein verstehen, indem man die Menschen in ihnen, deren Handlungen und Eigenschaften entschlüsselt. Was Organisationen ausmacht, sind stattdessen die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen allen Elementen des Systems. Sie machen die Gegebenheiten und Muster aus.

Oft werden Organisationen von Beratern, die sich an der Systemtheorie orientieren, daher auch mit einem Spiel verglichen, das auch dann weitergespielt wird, wenn die Spieler längst alle ausgetauscht werden. Was das Spiel ausmacht, sind die expliziten, vor allem aber auch impliziten Regeln, nach denen es gespielt wird. Auch Organisationen bestehen systemtheoretisch gesehen im Wesentlichen aus diesen Spielregeln. Sie sind die Prämissen, nach denen im Alltag Entscheidungen gefällt werden. Sie haben sich im Laufe der Geschichte des Unternehmens herausgebildet und werden reproduziert, weil sie sich als nützlich erwiesen haben. Vieles davon ist unbewusst, unausgesprochen und Teil der informalen Organisation – die allerdings neben der offiziellen Organisationsstruktur und -kultur oft eine gewichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, die Überlebensfähigkeit der Organisation zu gewährleisten.

Da sie sich jedoch nicht direkt beobachten und erfragen lässt, ist es aus systemischer Perspektive unmöglich, Organisationen direktiv zu verändern. Anregungen und Irritationen jedoch sind möglich, mit denen der Beratende den Blick des Systems auf Dinge lenken kann, die vorher womöglich nicht wahrgenommen wurden. (Mehr zu den Arbeitsweisen systemischer Organisationsberater erfahren Sie in diesem Artikel.

Hilfreich könnte der Organisationsberaterin Judith Muster zufolge zum Beispiel sein, genau jene ohnehin längst vorhandenen Verhaltensmuster und Regeln der informalen Struktur und Kultur zu finden, an die sich beim Wandel mit echtem Gewinn anknüpfen ließe. Während die Formalstruktur nämlich – zum Beispiel – oft für zähe Abstimmungsprozesse und Hürden zwischen einzelnen Bereichen sorgt, haben sich informal in vielen Fällen längst punktuell kollegiale, crossfunktionale Supportstrukturen herausgebildet. Genau an solch „brauchbar illegales Verhalten“ könnte aus systemischer Sicht angeknüpft werden, es könnte gefördert und unter den Schutz der formalen Organisation gestellt werden, wenn man die Organisation nicht-direktiv, sondern von innen heraus weiterentwickeln will. (Mehr dazu, was systemische Beratung im Besonderen ausmacht, lesen Sie in diesem Meinungsbeitrag von Judith Muster.

Organisationen entwickeln sich auch von allein weiter. Organisationsentwicklung, verstanden als systematische zielgerichtete Veränderung von Organisationen, wurzelt dagegen in akademischen Strömungen, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA aufkamen.

Eine dieser Strömungen ist die Gruppendynamik, die der in die USA immigrierte deutsche Gestalt- und Sozialpsychologe Kurt Lewin (1890 - 1947) stark geprägt hat. Lewin beschäftigte sich – unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges und der Zeit des Nationalsozialismus – am Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit der Frage, wie man Demokratie und humanistische Werte in menschlichen Gemeinschaften stärken könnte. Lewin empfahl zum Zweck der gesellschaftlichen Umerziehung, statt auf individuelles Lernen besser auf Lernprozesse in Gruppen zu setzen.

Ein berühmtes Format, das aus seinen entsprechenden Forschungsaktivitäten hervorging, ist das der so genannten T-Group (T-Gruppe bzw. gruppendynamische Trainingsgruppe): Im Stuhlkreis lernen die Teilnehmenden, durch Selbsterfahrung, was Gruppendynamik bedeutet, wie soziale Systeme funktionieren und wie diese sich konstruktiv gestalten lassen. Sie können also persönlich eine wichtige Erkenntnis der Sozialpsychologen um Lewin nachvollziehen, die gleichzeitig zu einem Grundsatz der OE wurde, nämlich:

Verhalten ist nicht nur das Resultat der eigenen Persönlichkeit, sondern immer auch das eines Zusammenspiels von Persönlichkeit und sozialer Umwelt.

Im Zuge seiner Überlegungen, wie in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges Menschen darin unterstützt werden könnten, sich eine demokratische Wertehaltung zu eigen zu machen, entwickelte Kurt Lewin außerdem sein Drei-Phasen-Modell (siehe auch: Modelle der Organisationsentwicklung). Dieses wurde zu einer wichtigen Inspirationsquelle vieler späterer Modelle der OE.

Auch eine weitere Grundlage der Organisationsentwicklung wurde von Lewin und seinen Forscherkollegen am MIT entwickelt: das Survey-Feedback, also die Befragung von Mitarbeitenden und Führungskräften zu Themen wie Arbeitszufriedenheit und Konflikten, um unterschiedliche Sichtweisen aufzudecken und diese besprechen zu können. Hiermit war der Grundstein für eines der wichtigsten Prinzipien der Organisationsentwicklung gelegt, nämlich:Die Mitarbeitenden sollen aktiv in die Gestaltung der Organisation einbezogen werden.

In London, genauer, am Tavistock Institute of Human Relation“ wurde – ebenfalls kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – der Soziotechnische Systemansatz entwickelt, der auch als eine der Wurzeln der heutigen Organisationsentwicklung gilt. Eine interdisziplinäre Wissenschaftlergruppe hatte nach der dortigen Einführung neuer Technologien Studien im Kohlebergbau durchgeführt. Die Forscher konnten nachweisen, dass Arbeitsleistung und Motivation zweierlei brauchen:

Hier kommt zum Ausdruck, was die Ansätze und Ideen aus der Frühphase der Organisationsentwicklung generell prägte:Das normative Anliegen, alte hierarchische Strukturen aufzubrechen. Als mit dem Jahr 1968 in Europa ein neuer Zeitgeist einzog, fielen die Ideen, Prinzipien und Ansätze der US-amerikanischen Organisationsentwicklung auch dort im Verlauf der 1970er-Jahre auf fruchtbaren Boden. Nachdem das Thema ursprünglich vor allem in den Sozialwissenschaften verwurzelt gewesen war, fand es nun auch verstärkt Eingang in die Betriebswirtschaft. Ansätze und Methoden der OE fassten zunehmend in der Praxis Fuß, etwa in Form neuer partizipativer Führungskonzepte sowie verstärkter Team- und Projektarbeit. In den 1990er-Jahren veränderte sich das Verständnis von Organisationsentwicklung dahingehend, dass darunter nicht mehr nur umgrenzte Projekt-Vorhaben mit einem definierten Anfang und Abschluss verstanden wurden als vielmehr ein dauerhafter Prozess organisationalen Lernens (siehe auch Abschnitt: Die lernende Organisation). Im heutigen volatilen, von schnellen Veränderungen und Disruptionen geprägten Wirtschaftsumfeld, kommt der Veränderungsfähigkeit von Organisationen größere Bedeutung zu denn je.

In der Organisationsentwicklung sind traditionell vor allem Phasenmodelle verbreitet. Ihr Nutzen besteht darin, dass sie denen, die den Wandel initiieren, planen und umsetzen, einen Orientierungsrahmen geben. Solche Modelle zeigen auf, was im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses zu beachten ist. Sie verweisen auf mögliche Fehlerquellen und Problemfelder. Und sie helfen vor allem, im Kopf zu behalten, welche verschiedenen Themen und Bereiche (Strategie, Struktur, Prozesse, Führungsstil, Kultur ...), der Organisationsentwickler, die Organisationsentwicklerin im Auge behalten muss. Einige Beispiele besonders populär gewordener Phasenmodelle der OE:

Diesem Modell zufolge laufen Veränderungen in drei Phasen ab:

Das Modell ist historisch relevant, liefert eine übersichtliche klare Strukturierung und verweist auf die Bedeutung des menschlichen Faktors beim Wandel. Es gilt heute allerdings als überholt, weil es Wandel als bloßen Zwischenschritt betrachtet, der von einem Gleichgewichtszustand in den nächsten führt, den Wandel also nicht als stetigen dynamischem Prozess begreift.

John P. Kotter, Professor für Führungsmanagement an der Harvard Business School (mehr über den Managementvordenker erfahren Sie hier., entwickelte das Lewin’sche Modell weiter zu einem achtstufigen Prozess für nachhaltige Veränderung. Sein Modell gibt dem Anwender eine relativ konkrete Anleitung zur Durchführung von Wandelprozessen mit auf den Weg. Die 8 Stufen bzw. Empfehlungen im Einzelnen:

Kotters Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es im Gegensatz zu Lewins stärker ins Detail geht, und besonders viel Wert auf Kommunikation und die Erzeugung von Dringlichkeit legt. Es mangelt ihm allerdings an wissenschaftlicher Evidenz. In Studien zeigte sich vielmehr, dass von den acht Change-Stufen bzw. Empfehlungen Kotters nur eine einzige einer empirischen Überprüfung standhält: der Rat, eine für den Wandel zugkräftige Vision zu entwickeln und zu kommunizieren.

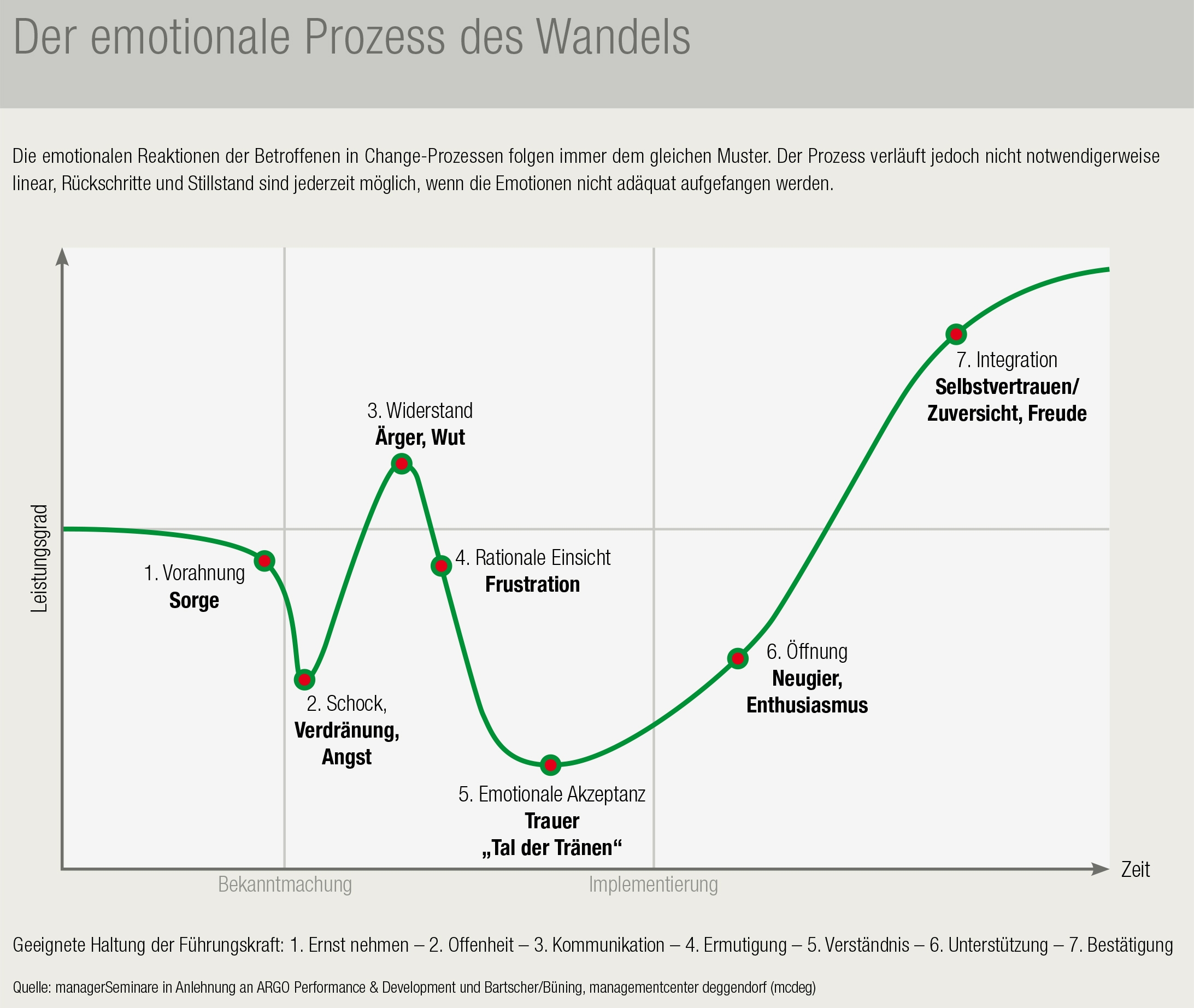

Parallel zu den Phasenmodellen, die den Ablauf von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. Changeprozessen beschreiben, gibt es solche, die die emotionalen Prozesse beschreiben, die im Verlauf von Veränderungsprozessen eine Rolle spielen. Die Modelle (Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel über Emotionen im Wandel) gehen meist zurück auf ein Konzept der US-amerikanischen Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, die in ihrer Arbeit mit Sterbenden die verschiedenen Phasen der Trauer und des Abschieds analysiert hat. Ein Beispiel für solch ein emotionales, an Kübler-Ross angelehntes Veränderungsmodell:

Die emotionalen Phasenmodelle zeigen, wie Betroffene (stärkere) Veränderungen erleben und wie sie darauf reagierten. Sie sollen helfen, die Gefühle der Menschen in allen Phasen der Veränderung im Auge zu behalten, um adäquat darauf reagieren zu können. Etwa, indem diese Gefühle nicht weggedrückt, sondern ernst genommen werden. Und indem Ängste und Irritationen durch Kommunikation (vor allem des Nutzens, den der Wandel für jeden Einzelnen hat) gemildert bzw. beseitigt werden.

Es gibt auch Kritik an den emotionalen Veränderungskurven. So kritisiert die Organisationsberaterin Stephanie Borgert unter anderem, dass das Modell die Idee vermittelt, dass es in einem Transformationsprozess Hilfsbedürftige („Betroffene“) und Helfende gibt. Dadurch entstehe ein trennendes Gefälle in „Die“ und „Wir“, das auch mit einem gut gemeinten „zu Beteiligten machen“ nicht aufzulösen sei. (Die ausführliche Kritik Borgerts lesen Sie hier).Weiterhin bergen die Modelle aus Kritikersicht die Gefahr, dass Probleme in Wandelprozessen zu sehr personalisiert werden. Dass Probleme mit dem Change also auf Menschen und deren Unwillen und Unvermögen zum Wandel geschoben. Dabei können extreme, bei vielen Mitarbeitenden gleichzeitig auftretende Widerstände durchaus ein ernstzunehmender Hinweis darauf sein, dass mit dem Wandelplan oder Prozess selbst etwas nicht stimmt.

Zentrale Frage in OE-Projekten: Müssen immer alle ins Boot geholt werden?

In der Organisationsentwicklung galt lange Zeit das Credo, dass es die emotionale Veränderungskurve nicht zulässt, ein Stadium zu überspringen – auch wenn der Prozess nicht unbedingt linear verlaufen muss und Rückschritte möglich sind. Daraus folgt der Grundsatz: Je langsamer der Wandel vor sich geht, je besser es gelingt, jeden Einzelnen zu überzeugen und aus möglichst allen Betroffenen „Beteiligte“ zu machen, desto erfolgreicher verläuft der Wandel. Eine Lesart, die in den vergangenen Jahren allerdings nicht mehr von allen OE- und Change-Experten geteilt wird.

So geht ein neuerer Trend dahin, dass es am erfolgversprechendsten ist, Schlüsselpersonen zu identifizieren, die fachlich kompetent und an der Etablierung neuer Strukturen interessiert sind. Diese – voraussichtlich veränderungswilligen – Kräfte sollten dann frühzeitig für die Umsetzung gewonnen werden. So bestehe die Chance, dass sie zu „Umsetzungshelden“ werden, die die anderen mitziehen – zumindest die vielen „neutralen Beobachter“, bei denen es darauf ankommt, dass sie bald erste Erfolge des Wandels wahrnehmen und erkennen, dass sie auch persönlich profitieren können. Zieht diese Mehrheit dagegen nicht mit, schadet das dem Entwicklungsvorhaben aus der Sicht vieler Experten mehr, als das meist überschaubare Grüppchen von Totalverweigerern. (Mehr zu diesem Ansatz lesen Sie im Artikel.)

Neuere Modelle der Organisationsentwicklung sind darauf ausgerichtet, der Dynamik des Umfeldes, in dem Unternehmen agieren, gerecht zu werden. Sie sollen daher die fortlaufende (statt episodische) Weiterentwicklung der Organisation ermöglichen.

Ein klassisches wandlungsorientiertes Managementleitbild, das dem Credo kontinuierlicher Entwicklung folgt, ist der Ansatz der „Lernenden Organisation“. Er geht auf den Managementvordenker Chris Argyris zurück. (Mehr über den „Vater der Lernenden Organisation“ lesen Sie in diesem Text.) Argyris formulierte bereits in den 1950-er Jahren die Idee: „Der Erfolg eines Unternehmens hängt von seiner Lernfähigkeit ab.“ Ihm und seinen Forschungskollegen Donald Schön, Philosophie-Professor am Massachusetts Institute of Technology, trieb vor allem die Frage um, wie eine Organisation die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden positiv beeinflussen könnte. Ein zentraler Faktor dabei ist für Argyris und Schön die ständige Reflexion, etwa darüber, auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen werden. Auch für das organisationale Lernen ist Reflexion das wichtigste Prinzip. Argyris und Schön unterscheiden dabei zwischen zwei verschiedenen Lernformen:

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden Argyris´ Ideen allerdings erst durch Peter M. Senge, Senior Lecturer of Behavioral and Policy Sciences am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, der sie 1990 in seinem Klassiker „Die Fünfte Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation“ aufgreift (Mehr über den Ansatz und die Resonanz, die er erzeugt hat, lesen Sie hier).

Auch Senge geht davon aus, dass Unternehmen dann am wettbewerbsfähigsten sind, wenn es ihnen gelingt, schneller als die Konkurrenz dazuzulernen. Das bedeutet für ihn: sich ständig weiterzuentwickeln und sich neu zu erfinden. Der lernenden Organisation gelingt es also, auf innere und äußere Impulse zu reagieren, indem sie diese aufgreift, reflektiert und sich ständig anpasst.

Dabei reicht es laut Senge nicht aus, dass eine Person oder ein kleiner Kreis an der Spitze kontinuierlich lernt. Vielmehr schreibt er in „Die fünfte Disziplin“: „Die Spitzenorganisationen werden sich dadurch auszeichnen, dass sie wissen, wie man das Engagement und das Lernpotenzial auf allen Ebenen einer Organisation erschließt.“ Senge denkt – ganz in systemtheoretischer Tradition stehend – Individuum und Organisation eng verknüpft. Zwar sind es die Menschen, die lernen und die die Organisation weiterentwickeln, während Organisationen dies von sich aus nicht können. Gleichzeitig aber werden die Menschen von der Organisation geprägt. Dieses systemische Denken – eben die „Fünfte Disziplin“– muss allen anderen Disziplinen, die laut Senge die ständige Weiterentwicklung der Organisation ermöglichen, zugrunde liegen. Sonst können sie keine Wirkung entfalten.

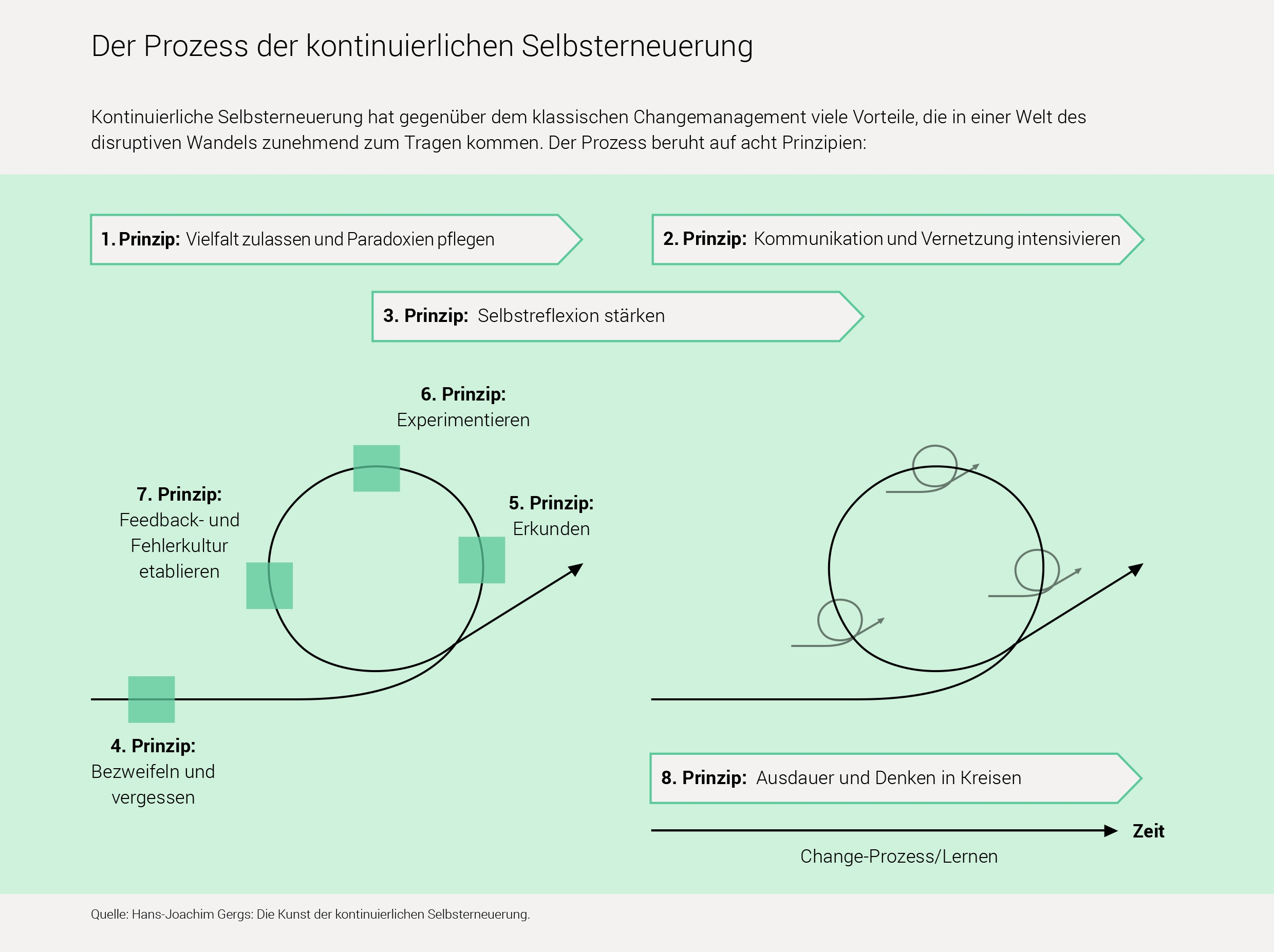

Die Idee, dass Wandel in Organisationen nicht etwa episodisch, sondern als fortlaufender Prozess verstanden werden sollte, findet sich nicht nur im klassischen Ansatz der Lernenden Organisation wieder. Sie liegt auch den modernen agilen Wandelkonzepten zugrunde. So etwa dem Konzept eines kontinuierlichen Wandels via Selbsterneuerung aus dem System (Wie so ein Ansatz aussehen kann, erfahren Sie in diesem Text.

Die Prämisse lautet hier: Wie in der Natur, findet Entwicklung auch in Unternehmen am besten in

kleinen experimentellen Schritten statt – agil und iterativ. Voraussetzung: Das System lässt zu und fördert, dass Mitarbeitende Bestehendes hinterfragen und Neues ausprobieren können, ohne das Risiko eingehen zu müssen, sich an einem allzu großen (aber vielleicht erfolglosen) Wurf zu verheben. Und ohne den Druck, sich nicht irren zu dürfen. Ein Beispiel wie dieser Prozess stetiger Selbsterneuerung aussehen kann:

Eine weitere Strategie, wegzukommen von den oft erfolglosen episodischen, groß angelegten Veränderungsinitiativen von oben, besteht darin, ebenfalls sehr kleinteilig und experimentell bei den Gewohnheiten und Routinen in der Organisation anzusetzen, diese regelmäßig einer Inventur zu unterziehen, die Gründe für schlechte Gewohnheiten zu analysieren und sie gegen neue Routinen (die ebenfalls als belohnend empfunden werden müssen) auszutauschen. (Mehr zum Thema Wandel durch Wiederholung erfahren Sie in diesem Artikel).

Ein spezieller Ansatz, der systemische Ideen mit der Idee permanenten, agilen Wandels verknüpft, ist das Konzept „Systemische Müllabfuhr“ (Mehr dazu lesen Sie hier.) Es beruht auf der Idee, dass Organisationen jede Menge Altlasten in Form von Denk- und Verhaltensmustern, Strukturen, Regeln und Prozessen mit sich herumschleppen, die in der Vergangenheit einmal nützlich waren, es in einer veränderten Umwelt aber – möglicherweise – nicht mehr sind. Ursprünglich geht das Konzept auf den US-amerikanischen Ökonomen Peter Drucker zurück, der österreichische Wirtschaftswissenschaftler und Managementberater Fredmund Malik hat es weiterentwickelt.

Aufgaben und Prozesse sollen in der gesamten Organisation nach dem Ansatz quasi ständig auf Wiedervorlage gelegt, alles soll immer wieder fundamental in Frage gestellt werden, weil organisationale Systeme von Natur aus träge sind. Die wesentlichen Schritte der Systemischen Müllabfuhr:

Ein Problem ist allerdings: Wie identifiziert man überhaupt, was weg kann und sollte und was nicht? Einen wichtigen Anhaltspunkt dabei liefert die Frage, wofür der Kunde des Unternehmens die Rechnung überhaupt bezahlt. Wofür gibt es das Unternehmen eigentlich? Was ist sein Sinn und Zweck? Doch Vorsicht: Aus systemischer Perspektive haben viele Prozesse im Unternehmen nicht nur eine offensichtliche Funktion, eine Funktion erster Ordnung, sie haben auch eine Funktion zweiter Ordnung. So dient etwa ein Wochenmeeting zwar primär dem Zweck, sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen, gleichzeitig stärkt es jedoch auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Beim Aussortieren muss an solche Funktionen zweiter Ordnung gedacht werden. Vielleicht sind sie so bedeutend, dass es nicht gut wäre, den Prozess zu streichen, selbst wenn er aus der Perspektive der ersten Ordnung nicht systemrelevant scheint. Vielleicht lässt sich die Funktion aber auch auf anderem Weg abdecken.

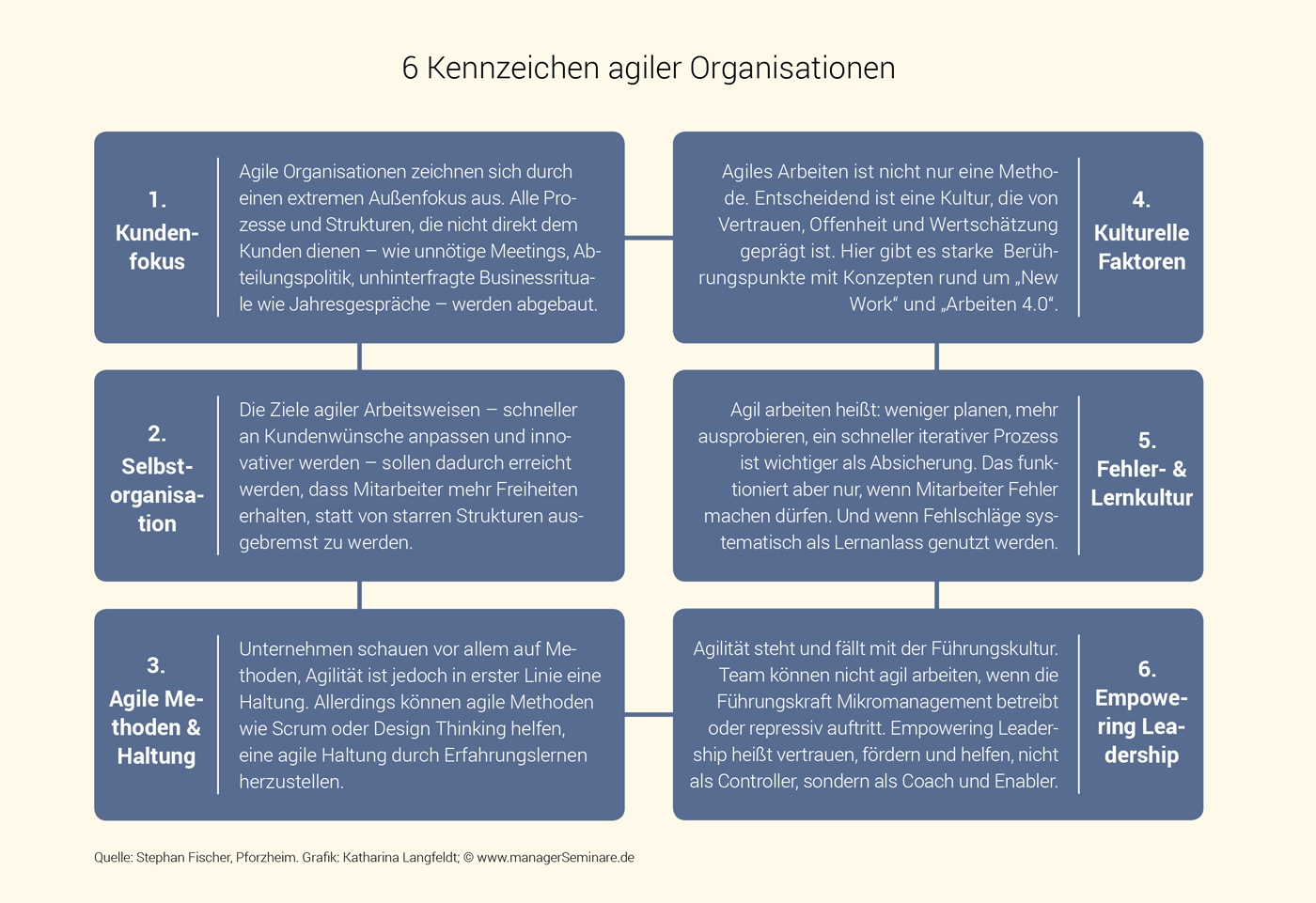

Letztlich lassen sich alle modernen agilen Ansätze der Organisationsgestaltung als ein Programm zur Erhöhung der grundsätzlichen und permanenten Wandelfähigkeit – der Changeability – von Organisationen verstehen (Mehr dazu in diesem Artikel. Eine Übersicht über wesentliche Merkmale agiler Unternehmen, die alle darauf einzahlen, die Wandelfähigkeit der Organisation zu stützen:

Als Antwort darauf, dass Change ebenso schwer per Plan wie intuitiv umzusetzen ist, schlägt Martin Claßen vor, in der Organisationsentwicklung das Prinzip der Reflexion als Wegbereiter und -begleiter des Wandels in den Vordergrund zu stellen. Organisationsentwicklung, die diesem Rhythmus folgt, könnte man Reflecting Change nennen: ein ständiges situatives Überdenken, Abwägen und schließlich Entscheiden. Claßen schlägt als Rahmen dafür die Denkfigur des Spannungsfeldes vor: Zwei klar definierte gegensätzliche Pole und viel Spielraum zwischen diesen einseitigen „Wahrheiten" können dazu anregen, in den Denkprozess und den Dialog einzusteigen – mit sich selbst, aber auch anderen. Was brauchen wir aktuell mehr: Hierarchie oder Partizipation? Was ist wichtiger: Perfektion oder „gut genug“? Wie handhaben wir die beiden Pole Wertschöpfung nd Wertschätzung?

Kritik an Organisationsentwicklung bezieht sich vor allem auf die dahinter stehende Annahme, dass Organisationen überhaupt per Planung und Steuerung veränderbar sind. So verweisen Kritiker wie Hans-Joachim Gergs, Dozent am Executive Education Center der TU München und an der Universität Heidelberg, darauf, dass seit den 1970er-Jahren zahlreiche sozialwissenschaftliche Forschungsbefunde vorliegen, die die Planbarkeit des Wandels sozialer Systeme fraglich erscheinen lassen. Denn, so legten die Studien nahe: Sozialer Wandel folgt nicht den Zielen und Plänen der beteiligten Akteure, sondern ganz anderen, schwer durchschaubaren tiefer liegenden Dynamiken (siehe dazu auch Gergs Artikel.

Diese allerdings werden in vielen OE- und Change-Projekten schlicht negiert, findet auch der Organisationssoziologe Stefan Kühl. Zwar werde das Label Ganzheitlichkeit insofern ernst genommen, als dass Organisationen tatsächlich nicht mehr als von oben gesteuerte Maschinen betrachtet werden, wohl aber würden sie immer noch als geregelte Prozesse gesehen, konstatiert Kühl. Komplexere, elaboriertere Steuerungsformen hätten simplere ersetzt. Doch selbst wenn auf die Bedeutung von Wechselwirkungen im System hingewiesen werde, würden vielfach Konzepte und Mittel zur Anwendung kommen, die von einer weitreichenden Beherrschbarkeit des Wandels und vorhersehbaren Reaktionsmustern ausgehen. Gebe es Schwierigkeiten, würde dies stets nur auf unzureichende Planung, Umsetzung, bzw. Handhabung der Instrumente und Ansätze zurückgeführt. Nie aber werde das Planbarkeitsprinzip an sich in Frage gestellt. Was fehle, sei die „Einsicht in die begrenzte Rationalität der lernenden Organisation“.

Auch die Grundsätze der OE wie die starke Partizipation der Mitarbeitenden betrachtet Kühl kritisch, da bei ihnen selten die Dilemmata mitgedacht würden, die sich durch ihre Befolgung auftun können. So könne die Beteiligung der Mitarbeitenden zwar Wandlungspotenziale freisetzen. Eine zu starke Einbeziehung erschwere jedoch die Fokussierung des Unternehmens. (Vgl. dazu: Stefan Kühl: Das Regenmacher-Phänomen: Widersprüche im Konzept der Lernenden Organisation. Frankfurt/Main 2015)

Nach oben

Nach oben